3月27日,我校植物保护学院程晓非教授团队在中科院1区top期刊《Plant Biotechnology Journal》(五年影响因子12.1)在线发表题为《A pathogen protease-activated molecular decoy for customized resistance in plant》的研究论文。本文利用植物内源激发肽可以触发免疫反应的特点,提出一种以病原物蛋白酶为诱饵,诱导激发肽激活,从而实现人工定制抗病性的新策略。

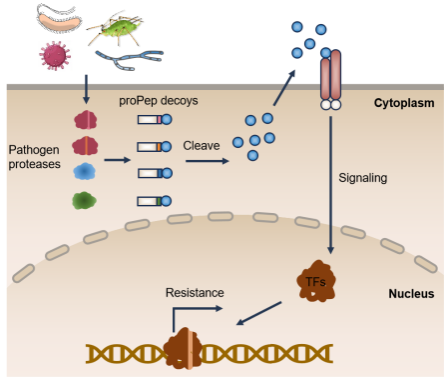

与化学防控相比,培育抗病作物是减少病虫危害和提高粮食产量最经济和环保的方式。但受限于抗性资源少、抗性易丢失等问题,抗病育种难以满足农业生产需要,因此亟需研发抗病新策略。植物体内存在一类长约23 个氨基酸的激发小肽(Peps),一般以前体(proPeps)形式存在。当植物细胞因损伤或感染而受损时,细胞内的内源II型半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶(MCs)会迅速切割proPeps,使proPeps从C端释放,并被细胞表达的模式识别受体识别,进而启动植物免疫反应。本团队提出假设,将基于proPeps中原有的MC蛋白酶识别位点,替换为植物病原物的蛋白酶识别位点,是否也可以获得对该病原的抗性。据此,本团队以拟南芥的proPep1为研究,首先将植物的MC4识别序列替换为芜菁花叶病毒(TuMV)的NIa-Pro蛋白酶识别位点,构建诱饵proPep1NIa-Pro。瞬时表达实验发现,TuMV NIa-Pro可以识别proPep1NIa-Pro上的NIa-Pro酶切位点,并释放Pep1。通过遗传转化获得转基因植物35S::proPep1NIa-Pro-YFP,经病毒接种实验发现,转基因植物较野生型拟南芥具有更高的抗性。为验证抗性的特异性,分别对野生型和转基因植物接种甜菜严重曲顶病毒(BSCTV)。结果表明,野生型和转基因植物对BSCTV的感病性没有差别。以上结果说明,转基因表达改造的proPep1NIa-Pro植物对非靶标病毒无效,仅对靶标病毒产生抗性。

团队进一步用丁香假单胞杆菌番茄致病变种(PstDC3000)分泌的半胱氨酸蛋白酶效应因子(AvrPphB)的识别位点,替换proPeps中原有的MC蛋白酶识别位点,构建诱饵proPep1AvrPphB。瞬时表达实验发现,AvrPphB可以识别proPep1AvrPphB,并释放Pep1;并且,表达proPep1AvrPphB的转基因植株也较rps5突变体植株(RPS5 能识别 AvrPphB,并导致过敏性坏死)对PstDC3000 具有更高的抗性,说明通过改造proPep1也能赋予植物对病原细菌的抗性。

以上研究证明,植物免疫激发子小肽可以被改造为病原蛋白酶的诱饵,通过被相应病原的蛋白酶识别并水解产生成熟Pep1,从而获得针对相应病原的抗性,为作物实现人工定制抗性提供了新方向。本研究所提供的策略具有简便、适用性高等优点,为解决作物抗性资源少的关键难题提供了新思路。

东北农业大学已毕业硕士研究生范馨月和在读硕士研究生赵煜为该论文的共同第一作者,我校植物保护学院程晓非教授和武晓云副教授为该论文的通讯作者,东北农业大学为通讯单位。东北农业大学植物保护学院季苇芹老师,西班牙国家生物技术研究中心的Bernardo Rodamilans、Carmen Simón-Mateo和Juan Antonio García,以及东北农业大学农学院武小霞研究员参与了本研究。本研究的BSCTV侵染性克隆由中国科学院遗传与发育生物学研究所的谢旗老师惠赠,细菌菌株相关材料由中国农业科学院植物保护研究所张杰老师惠赠。

程晓非教授简介:国家优秀青年基金获得者,黑龙江省高层次人才(B类)、东农学者计划高层次人才“杰出学者JC1”和“学术骨干”。东北农业大学-西班牙国家生物技术中心农作物健康联合研究中心主任,东北农业大学分子植物病毒学团队带头人。主要从事植物抗病毒免疫的研究,以第一或通讯作者在PNAS、Nature Communications、Plant Cell、JIPB、Trends in Microbiology等期刊发表论文70余篇,先后获中国农学会青年科技奖、黑龙江省委教育工委优秀共产党员等荣誉。